鱼胆破裂后鱼肉可能受胆汁污染,建议丢弃整鱼避免中毒风险,处理方法包括立即冲洗、酸碱中和、高温处理、局部切除、专业检测。

鱼胆汁含鲤醇硫酸酯钠等毒素,误食0.5克即可引发中毒。中毒症状表现为腹痛呕吐,严重时导致肝肾衰竭。紧急处理需立即催吐,并服用活性炭吸附毒素,重度中毒需血液净化治疗。

胆汁渗透性强,破裂后3分钟内可污染周边2厘米肌肉组织。建议将污染部位及周边组织切除,剩余鱼肉用5%碳酸氢钠溶液浸泡20分钟中和毒素。

高温仅能分解30%胆汁毒素,100℃煮沸1小时仍残留毒性成分。可采用121℃高压蒸汽处理15分钟,或-20℃冷冻48小时降低毒性,但无法完全消除风险。

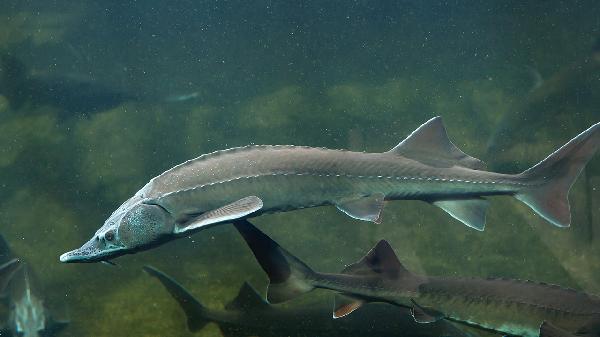

青鱼、草鱼等鲤科鱼类胆汁毒性最强,鲈鱼、鳜鱼次之。海鱼如三文鱼胆汁毒性较低,但仍有致敏风险。建议不同鱼类均按最严标准处理。

专业机构可通过高效液相色谱检测毒素残留,家庭可用pH试纸测试,污染区域pH值常高于8.5。肉眼观察胆汁污染部位呈黄绿色浸润状。

日常处理鱼类时佩戴手套避免胆汁接触,烹饪前彻底清除内脏。推荐清蒸鲈鱼、香煎三文鱼等安全做法,搭配富含维生素C的柠檬汁帮助解毒。运动可加速毒素代谢,中毒后需保持充足休息,肝肾功能异常者应严格忌食可疑鱼肉。选择正规渠道购买经检验的水产品,自行捕捞的野生鱼更需注意内脏处理。

2025-06-23

2025-06-23

2025-06-23

2025-06-23

2025-06-23

2025-06-23

2025-06-23

2025-06-23

2025-06-23

2025-06-23