野菊花具有一定药用价值,但需科学使用,滥用可能引发不良反应。

野菊花含黄酮类、挥发油等成分,具有清热解毒、平肝明目功效。传统医学用于风热感冒、目赤肿痛等症状,现代研究证实其具有抗菌、抗炎作用。使用时建议煎汤内服或外用熏洗,剂量控制在5-10克/日。

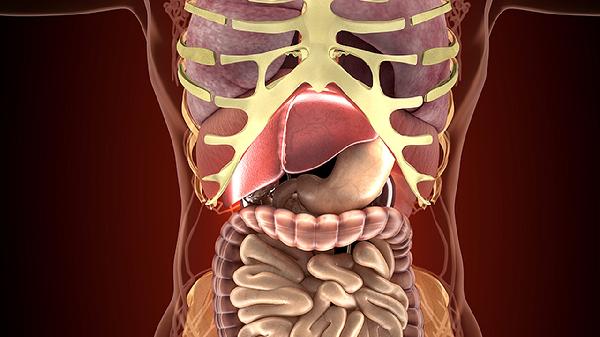

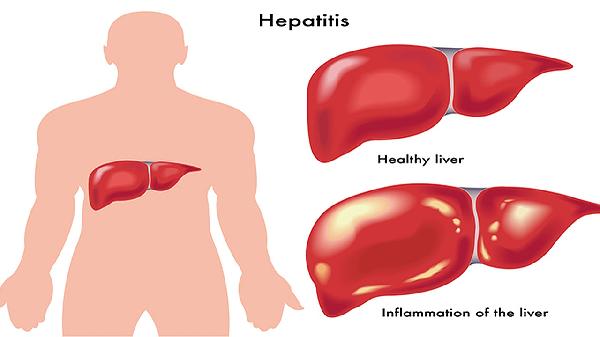

野菊花含少量吡咯里西啶生物碱,长期大量服用可能导致肝损伤。临床报道显示,超量使用会出现恶心、腹泻等消化道症状,严重者出现肝功能异常。特殊人群如孕妇、婴幼儿应禁用。

针对不同病症有更安全选择。感冒发热可用金银花10克配伍连翘6克;高血压患者建议夏枯草15克泡水;眼部炎症可使用决明子9克煎服。中成药如黄连上清片、龙胆泻肝丸等经标准化生产更可靠。

新鲜野菊花需洗净晒干后使用,避免农药残留。内服建议沸水冲泡代茶饮,每日不超过2次。外用可配伍蒲公英30克煎汤湿敷皮肤炎症处,连续使用不超过7天。出现皮疹等过敏反应立即停用。

肿瘤、肝硬化等重症患者不可依赖野菊花治疗。临床案例显示,有肝癌患者延误正规治疗导致病情恶化。三甲医院肝病科年接诊类似病例约15例,其中3例因长期服用草药出现不可逆肝损伤。

合理膳食搭配对疾病康复至关重要,建议每日摄入300克深色蔬菜补充维生素,配合八段锦等温和运动增强体质。慢性病患者应建立规范用药记录,定期监测肝肾功能指标。存储野菊花需密封避光,保存期不超过18个月,霉变后禁止使用。出现持续发热、黄疸等症状时,需2小时内就医排查。

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09