鱼苦胆破裂后鱼肉不建议食用,胆汁中的有毒物质会导致中毒风险,正确处理方式包括彻底清洗、酸碱中和、高温烹煮三种方法。

鱼苦胆含有鲤醇硫酸酯钠和氢氰酸等毒素,破裂后胆汁污染鱼肉。这些物质耐高温,普通烹饪无法分解,误食可能引发恶心呕吐、腹痛腹泻,严重时损伤肝肾。发现胆汁渗出需立即停止处理,污染部位及周边2厘米内肉质应全部剔除。

沾染胆汁的鱼肉可用小苏打溶液浸泡15分钟,碱性能中和胆汁酸性。流动清水冲洗至少3遍,重点搓洗肌肉纹理。处理时佩戴手套避免皮肤接触,刀具案板需用白醋擦拭消毒。

疑似污染的鱼肉必须经100℃以上高温处理30分钟以上,推荐压力锅炖煮。可搭配姜蒜等辛香料分解残留毒素,避免采用生腌、刺身等生食做法。鱼类肝脏与胆囊连接处组织需全部切除。

误食后2小时内出现口麻症状需立即催吐,服用牛奶或蛋清保护胃黏膜。严重者需医院洗胃并静脉注射葡萄糖醛酸内酯解毒,监测肝肾功能指标3-5天。儿童误食超过5克污染鱼肉必须就医。

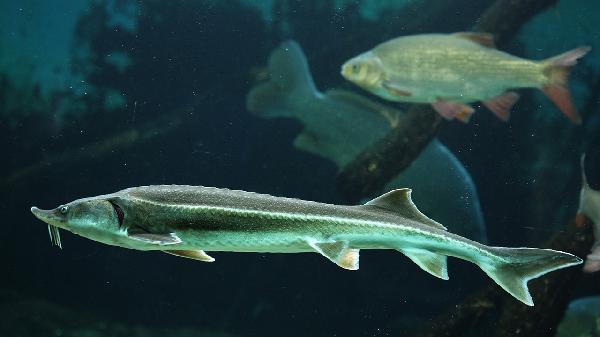

购买活鱼时观察胆囊是否完整,冰鲜鱼检查腹部有无黄绿色渗出。处理前冷冻1小时使胆汁凝固,剖腹时从肛门向头部剪开避免挤压胆囊。鲫鱼、草鱼等鲤科鱼类苦胆毒性较强需特别注意。

日常饮食建议选择三文鱼、鳕鱼等无胆囊鱼类替代,处理鱼类后可用柠檬汁洗手去除腥味。储存时鱼类内脏需单独密封丢弃,避免交叉污染。每周鱼类摄入量控制在300-500克,搭配西兰花、番茄等富含维生素C的蔬菜增强解毒能力。出现疑似中毒症状应立即停止进食并保留鱼样送检。

2025-04-15

2025-04-15

2025-04-15

2025-04-15

2025-04-15

2025-04-15

2025-04-15

2025-04-15

2025-04-15

2025-04-15